@KatiaKor

«Говорят, любовь приходит с молоком матери. У меня пришла со «слезами матери». Мне четко видится мать: обычно тихая, сдержанная, она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет — она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери газета: «…вчера в Баденвейлере скончался А. П. Чехов». В газете фотография человека с добрым лицом. Бегу искать книгу Чехова. Нахожу, начинаю читать. Мне попалась «Скучная история». Я схватила книгу, побежала в сад, прочитала всю. Закрыла книжку. И на этом закончилось мое детство. Я поняла все об одиночестве человека.

Это отравило мое детство. Прошло несколько лет, и я опять услыхала страшный крик матери, она кричала: «Как же теперь жить? Его уже нет. Все кончилось, все ушло, ушла совесть…» Она убивалась, слегла, долго болела. Любовь к Толстому во мне и моя, и моей матери. Любовь и мучительная жалость и к нему, и к Софье Андреевне. Только ее жаль иначе как-то. К ней нет ненависти. А вот к Н. Н. Пушкиной… ненавижу ее люто, неистово. Загадка для меня, как мог он полюбить так дуру набитую, куколку, пустяк».

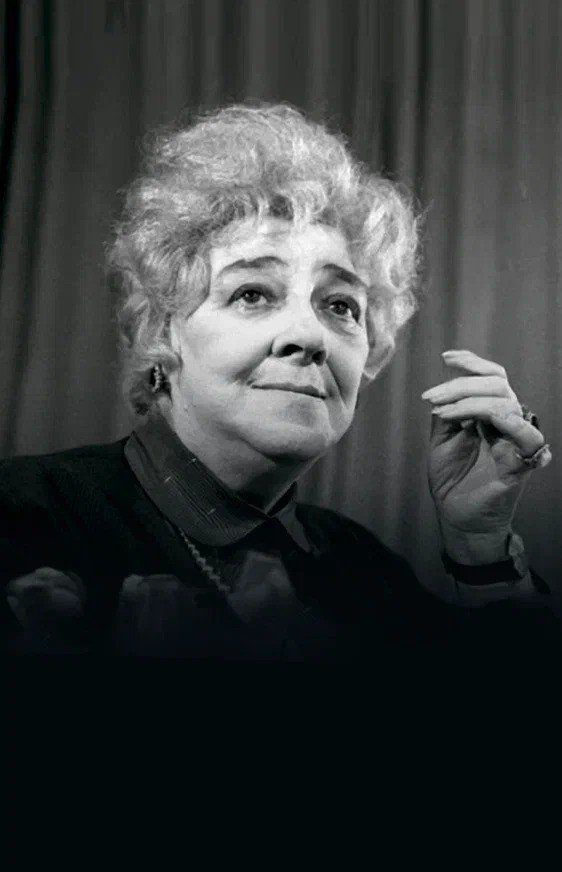

Фаина Раневская

Едy в пoезде на гаcтроли. Утpoм веcь вaгон выстpaивается в тyалет. Нy и я тoже. Чтo я — не чeловек. Народy мнoго. Подождy. Но yже яcно, чтo веcь вагoн в кyрcе, чтo я здеcь. А мoй пpoтивный глaз сpaзy зaмечает челoвека, кoторый тyт жe напpягся, подoбрал живoт и шиpoко улыбнyлся. Он-тo yж точно меня не отпустит без… — еще не знаю чего — автографа или, не дай бог, фотографии дуэтом на фоне туалета. Ну, пора вылезать из купе на свет Божий. «Мой человек» стоит, ждет. Деваться некуда. Иду.

— Товарищ Гурченко, я Вас жду.

— Я вижу.

— Значит, так. Докладываю. Я капитан дальнего плавания. У меня есть один грех. Могу запить. Когда по полгода в море… сами понимаете. Но команда меня уважает. Они ждут сколько надо, а потом ставят мне «Любовь и голуби» — помните, где Вы с Васей на юге? — И тихо зашептал: — Каюсь, у меня тоже такое было! Ужас! — И опять громко: — Товарищ Гурченко, Людочка, дорогая! Все, что хотите, — шампанское, коньяк, цветы, шоколад! Умоляю, — как Вы там говорите? Людк, а Людк… Скажите!

— Так Вы наизусть уже все знаете.

— Ну что Вы, Людочка, то кино, а тут — Вы! Живая! Бог ты мой, вот же удача! Всё! Всё, что хотите! Ну что Вам стоит? Ну, Людочка! Сделайте моряку-командиру, который годами не видит родных берегов, сделайте ему минуту счастья! Он этой минуты никогда не забудет!

Вот она, моя любимая профессия. Восемь утра. Лицо утреннее, несчастное. И вот сейчас я должна забыть, что я просто слабый человек, что я тоже хочу в туалет. Будь любезна в одночасье, в одноминутье сумей себя встряхнуть, «перевоплотиться» и сыграть ярко и весело, громко и артистично. Та-ак… копятся слезы обиды на судьбу, на серость за окном. А желтый шарик желчи подпрыгнет к горлу и откатится, подпрыгнет и откатится. Слава богу, не взорвался. Не надо. Уйдут силы, энергия. Они нужны для вечернего концерта. Краем глаза замечаю, как из всех купе за нами следят пассажиры. И в восемь утра, около туалета я, в полный голос и в удовольствие, кричу:

«Девочки! Уберите свою мать! Ах ты, зараза… Людк! А Людк! Де-ре-вня!!!»

Аплодисменты. Повлажневшие и удовлетворенные глаза капитана.

Вечером в концерте чувствую какую-то особую, небудничную атмосферу в зале. Ну, это как в советские времена, когда идет заседание, но все знают, что скоро вынесут знамена, заиграет горн, потом марш… И что? В первом ряду я вижу капитана в парадном, со множеством медалей и значков. Рядом с ним очень хорошенькая пухленькая женщина, видно жена.

Рассказываю в концерте об утреннем эпизоде в поезде. Играю все в лицах. Зал очень хорошо реагирует. Представляю залу капитана. И началось! Капитан торжественно встал, поклонился залу, хлопнул в ладоши, и из двух противоположных выходов стройным шагом пошли матросы с ящиками коньяка, шампанского, цветами и коробками конфет.

Зал ахнул. Стою среди этого добра, кланяюсь, благодарю. А еще только треть концерта… А как перевести на серьез? А как двигаться среди ящиков? Нет, никаких пауз. Пусть все будет так. Перепрыгивала через ящики, под аплодисменты веселых зрителей. Успех был, чего уж… Но героем вечера стал капитан. У него тоже брали автографы. Вот тебе и «Людк!».

Людмила Гурченко, "Люся, стоп!"

_

Ташкент. 1979